|

|

Теоретики традиционно встретились в ДубнеВоскресенье, 13 Октября 2024 г. 23:56 (ссылка)

Связующее звено сообщества ученых Летом в Лаборатории теоретической физики имени Н.Н.Боголюбова прошло международное совещание "Суперсимметрии и квантовые симметрии" (Supersymmetries and Quantum Symmetries, SQS'24). Эти рабочие совещания регулярно организуются ЛТФ раз в два года с начала 90-х годов прошлого столетия. Исторически сложилось так, что мероприятие стало одним из первых специализированных симпозиумов по вопросам современной математической физики в ОИЯИ, и оно стабильно привлекает повышенное внимание научного сообщества. Отцы-основатели SQS - известные теоретики Виктор Исаакович Огиевецкий (ЛТФ, Дубна) и Юлиус Весс (Институт Макса Планка, Мюнхен), которые стояли у истоков основания таких научных направлений, как суперсимметрии и теории квантовых групп. Среди сегодняшних организаторов SQS - их ученики и ученики их учеников: Евгений Иванов, Степан Сидоров, Антон Сутулин и другие. За исключением 2001 и 2019 годов все совещания проводились в Лаборатории теоретической физики (Дубна)...  В конференции приняли участие свыше 80 ученых, большинство которых представляли российские научные центры в Долгопрудном, Дубне, Москве и Томске. Среди участников были также российские ученые из Протвино, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Черноголовки, зарубежные физики из Армении, Болгарии, Греции, Италии и Франции (частично с участием в онлайн-режиме). Несмотря на возникшие в последние годы сложности с непосредственным общением российских и зарубежных ведущих специалистов в области суперсимметрии и математической физики, совещания SQS продолжают играть важную роль как одно из связующих звеньев этого единого сообщества ученых. Понимая это, руководство ОИЯИ оказывает всемерную поддержку проведению совещаний SQS в Дубне, как в текущем 2024 году, так и в дальнейшем. Сложившаяся плодотворная традиция должна быть продолжена и упрочена. Опубликовано: газета ОИЯИ «Дубна» № 39, 10.10.2024 Примечание публикатора: Мне сразу бросился в глаза портретный ряд, а именно - висящий на стене ЛТФ справа фото-портрет академика А.А,Логунова, который некоторое время работал здесь до переезда в Протвино. Но это фото было сделано мной в бытность его научным руководителем ИФВЭ в декабре 2008 года (см. здесь)

Большого взрыва и ускорения галактик не былоЧетверг, 12 Сентября 2024 г. 21:32 (ссылка)

100-летнее исследование указало на ошибочность теории «Большого взрыва» Инженер из Университета штата Канзас Лиор Шамир опубликовал результаты так называемого наблюдательного исследования. Оно ставит под сомнение обоснованность популярной теории Большого взрыва и подтверждает теорию вековой давности. Как сообщает Phys.org, Лиор Шамир решил проверить теорию "уставшего света". Она была выдвинута столетие назад и является альтернативой теории Большого взрыва. Обе теории описывают предполагаемый процесс рождения Вселенной.  Сообщается, что доцент кафедры компьютерных наук в своей работе использовал изображения, полученные при помощи трех телескопов. Всего были изучены снимки более чем 30 000 галактик. Ученый измерял так называемое красное смещение этих галактик в зависимости от их удаленности от Земли. "Красное смещение - это изменение частоты световых волн, испускаемых галактикой, которое астрономы используют для оценки скорости галактики", - объясняет исследователь. Полученные результаты подтверждают вековую теорию "уставшего света", ставя под сомнение теорию Большого взрыва. "В 1920-х годах Эдвин Хаббл и Джордж Леметр обнаружили, что чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от Земли, - объясняет Шамир. - Это открытие привело к теории Большого взрыва, предполагающей, что Вселенная начала расширяться около 13,8 миллиарда лет назад. Примерно в то же время выдающийся астроном Фриц Цвикки предположил, что галактики, которые были дальше от Земли, на самом деле не двигались быстрее". По версии Цвики, красное смещение, наблюдаемое с Земли, происходит не из-за движения галактик, а из-за того, что фотоны света теряют свою энергию, путешествуя в пространстве. Согласно теории "уставшего света", красное смещение - это не более чем световая иллюзия. Чем дольше свет движется, тем больше энергии он теряет. Поэтому кажется, что галактики, которые находятся дальше от Земли, движутся быстрее. "Теория "уставшего света" в значительной степени игнорировалась, поскольку астрономы приняли теорию Большого взрыва как общепринятую модель Вселенной, - продолжает Шамир. - Но уверенность некоторых астрономов в теории Большого взрыва начала ослабевать, когда мощный космический телескоп Джеймса Уэбба увидел первый свет Вселенной". Опубликовано: Денис Передельский, «Российская газета» - 12.09.2024 см. также: «Shamir study supports century-old tired light theory, challenging big bang», «Space daily» Примечание: тем самым подтверждаются работы академика Логунова (1926-2015) по релятивистской теории гравитации (РТГ, см., например, здесь).

Пространство и время в микромире и в космосеЧетверг, 09 Октября 2003 г. 23:20 (ссылка)

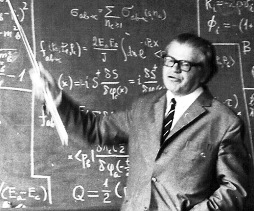

Как пройти из одной вселенной в другую? «Пункты перехода», возможно, надо искать на субъядерном уровне Из архива «НГ Наука»

Кто-то назовет попытку ответить на эти вопросы теоретической заумью современной физики. Да чего уж там, сам Альберт Эйнштейн, немало поспособствовавший изменению классических представлений о пространственно-временном континууме, как-то заметил: «Нормальный взрослый человек никогда не размышляет о пространстве и времени». В таком случае нормальных взрослых ученых, собравшихся в Институте физики высоких энергий (Протвино) на международную конференцию «Структура пространства-времени на субъядерном и космологическом масштабах», всех можно было назвать «ненормальными». По крайней мере для этих людей перечисленные выше вопросы стали, пожалуй, частью их обыденного сознания. Недаром в беседе с корреспондентом «НГ» заместитель заведующего Теоретического отдела ИФВЭ, доктор физико-математических наук Владимир Петров подчеркнул: «Идея этой конференции - проблемы, связанные со структурой пространства-времени. Что это такое, если говорить в «нормальных" терминах? Это число измерений пространства-времени, возможность увидеть это новое число измерений, скажем - пятое, шестое и так далее». Другими словами, современная теоретическая физика пытается объяснить то, что невозможно даже представить. Взять хотя бы эту историю с числом измерений пространства-времени... Если к привычному нам евклидову пространству (длина - ширина - высота) добавить еще одно измерение - время, получим четырехмерное пространство. Ну, с этим еще как-то наш мозг может справиться. Но «пятое, шестое и так далее» измерение... А ведь, согласно некоторым физическим моделям, существует две четырехмерные вселенные, разделенные пятым измерением. Из одной в другую вселенную может что-то «улетать», скажем, гравитация. В дополнительные измерения могут улетать частицы. И не только частицы, но и вполне макроскопические объекты. Мало того, в принципе любой из нас может в любую минуту нырнуть сквозь пространство-время: вот кто-то стоит рядом с вами, но может в следующее мгновение исчезнуть и в любое же мгновение снова появиться. Удивительно, но современные физические теории этого не запрещают. «Конечно, это очень маленькая вероятность, но она в принципе не нулевая, - подчеркивает Владимир Петров. - Изучение подобных эффектов требует большой точности и больших энергий, которые будут получены на строящемся сейчас ускорителе LHC (Большой адронный коллайдер) в Европейском центре ядерных исследований в Женеве. Но даже на работающих ускорителях, например в Америке, физики пытаются проверить, существуют ли ограничения на количество дополнительных измерений пространства-времени. Сейчас наступило время, когда философия стала объектом экспериментального изучения. Двадцать лет назад тебя высмеяли бы, заведи ты разговор о визуализации пятого измерения». Сам Владимир Алексеевич представил на конференции не менее интригующий доклад - «Некоммутативная теория пространства-времени». «Что это такое?» - интересуюсь у Петрова. «Предположим, что мы производим измерение площади прямоугольника, - поясняет Владимир Петров. - Измерили стороны, перемножили - получили площадь. Причем измерять стороны можно в любой последовательности - площадь будет тот же самой. Но, оказывается, существуют такие наименьшие площади, ниже которых уже не все равно, в каком порядке измерять. Это и называется - некоммутативная геометрия. И все это согласуется с квантовой механикой». Еще относительно недавно физики думали, что эти эффекты проявляются на так называемом расстоянии планковской длины, порядка 10-33 см. Но вот в теории многомерной гравитации, о которой тоже шла речь на конференции в Протвино, это расстояние может быть и меньше. Другими словами, основа основ физики, фундаментальная постоянная Планка, оказывается не такой уж и постоянной. А настоящая фундаментальная гравитационная масса - гораздо меньше. Но и она находится уже в пределах досягаемости современных ускорителей элементарных частиц, того же LHC. То есть физики-экспериментаторы готовы проверить самые фантастические модели своих коллег-теоретиков. Ученые подобрались к таким масштабам, где могут наблюдаться эти дополнительные измерения. И действительно, масса электрона, например, 10-27 г - казалось бы, меньше не бывает. Оказывается, бывает, вернее, может быть... В Релятивистской теории гравитации (РТГ), которую активно разрабатывает академик Анатолий Логунов с коллегами, переносчик гравитационного взаимодействия - гипотетический пока - гравитон должен иметь массу... 10-67 г. Попробуйте представить себе такой объект. Впрочем, с другим объектом, Вселенной, дело обстоит ничуть не проще. Согласно РТГ, наша Вселенная бесконечна во времени и пространстве, к тому же еще и пульсирует - нынешний цикл расширения должен завершиться, эдак лет через 1000 миллиардов. Но и это еще не все. Вселенная, в которой мы живем, - плоская. «Это один из базисных постулатов РТГ: Вселенная плоская и бесконечная, - рассказывает Владимир Петров. - Плоская - в геометрическом, самом простом смысле. Если не брать временную координату, то это обычное евклидово пространство. Этот подход может показаться примитивным, но, что самое удивительное, все экспериментальные данные пока согласуются с представлениями о Вселенной как о плоском пространстве».  «А как же тогда быть с известным наблюдением Эддингтона, который в 1919-м экспериментально подтвердил, что лучи света отклоняются, попадая в поле тяготения Солнца? - спрашиваю у Петрова. - И объяснен этот факт был именно тем, что масса искривляет геометрию пространства, что и предсказывалось в общей теории относительности». /На фото публикатора : В.Петров первый слева, А.Ваганов первый справа во 2-м ряду / «Это наблюдение ничему не противоречит, - поясняет Владимир Алексеевич. - Ведь на все это можно смотреть по-разному. Например, луч света движется в плоском пространстве и под силовым действием заворачивает. Я вот иду и заворачиваю (меня, допустим, магнит притягивает). Но я же не говорю, что пространство неевклидово. В РТГ, во всем, что не касается распространения самой гравитации, дело обстоит очень похоже с общей теорией относительности. Просто существует двойственность в описании движения вещества: его можно описывать в искривленном римановом пространстве, а можно и в плоском, но под действием сил». Выходит, прав был известный российский физик Юрий Манин, который однажды заметил: «Геометрия есть консервант скоропортящихся физических идей». Современная теоретическая физика, несмотря на всю свою "замороченность», стремится к наглядности. «Если раньше главный вопрос для физиков был, из чего состоит материя - атомы, ядро и т.д., то теперь главный вопрос: из чего состоит пространство и время? - резюмирует Владимир Петров. - Всё, что раньше было безумным и фантастическим, включая машину времени, сейчас исследуется на абсолютно серьезном уровне».

Профессор С.С. Герштейн стал академиком РАНЧетверг, 31 Июля 2003 г. 23:29 (ссылка)

Постановление общего собрания Российской Академии Наук «22 мая 2003 года общее собрание Российской Академии Наук постановило: «В соответствии со статьями 19,21 Устава Российской Академии наук и с Положением о выборах в Российскую Академию наук избрать действительным членом РАН (академиком) по отделению физических наук РАН по специальности Ядерная физика Герштейна Семена Соломоновича. Президент РАН академик Ю.С.Осипов Главный ученый секретарь Президиума РАН академик В.В.Костюк» Научная справка. Семен Соломонович ГЕРШТЕЙН

С. С. Герштейн — физик-теоретик, автор более 180 работ и трех открытий. Ему принадлежат выдающиеся результаты в различных областях физики. Среди них: - Открытие в 1955 г. (совместно с академиком Я.Б. Зельдовичем) фундаментального закона сохранения слабого векторного тока, указавшего на аналогию между слабыми и электромагнитными взаимодействиями. Этот закон имел важное значение для создания современных калибровочных теорий и является одним из основных положений единой теории электрослабых взаимодействий. - Установление в 1966г. (совместно с Я.Б. Зельдовичем) из космологических данных верхнего предела на массы стабильных нейтрино, который на несколько порядков усиливал лабораторные ограничения на массы мюонного и Т-нейтрино (одна из первых успешных работ, стимулировавших современный синтез физики частиц и космологии). - Теория мезомолекулярных процессов и мюонного катализа ядерных реакций. Открытие ряда механизмов, определяющих захват мюонов и мюонный катализ (эффект Герштейна — Вольфенштейна). - Открытие механизма резонансного образования мезомолекул дейтерия (совместно с В.П. Джелеповым). Предсказание высокой эффективности мюонного катализа в смеси дейтерий-тритий (совместно с членом-корреспондентом РАН Л.И. Пономаревым). - Предсказание в 1962 г. и рассмотрение процесса нейтринного возбуждения атомных ядер за счет нейтральных токов. - Рассмотрение вопроса о поиске тяжелого лептона и предсказание его основных свойств, подтвердившихся после открытия Т-лептона. - Предсказание эффекта рождения позитронов из вакуума в сильных полях сталкивающихся тяжелых ядер. - Объяснение закономерностей рассеяния адронов на большие углы и роста эффективных сечений рассеяния при высоких энергиях. «Серпуховский эффект» (совместно с академиком А.А. Логуновым). - Интерпретация данных и предсказание новых явлений в процессах с тяжелыми кварками. Оригинальный механизм ускорения солнечных космических лучей. С.С.Герштейн внес большой вклад в формирование и проведение программы исследований на Серпуховском ускорителе. Он является профессором МФТИ, где 40 лет читает общие курсы теоретической физики, членом редколлегий журналов «Ядерная физика», ТМФ и «Природа», а также входил в редколлегию изданий «Физическая энциклопедия» и «Физика микромира». Среди его учеников один член — корреспондент РАН, 7 докторов и 10 кандидатов наук. С.С.Герштейн был выдвинут кандидатом в действительные члены РАН по секции ядерной физики Отделения физических наук научно-техническим советом Института физики высоких энергий. Опубликовано: газета ИФВЭ «Ускоритель» - 31.07.2003

Кончина С.С. Герштейна /официальный некролог/Среда, 22 Февраля 2023 г. 23:33 (ссылка)

Семён Соломонович Герштейн 13.07.1929 – 20.02.2023 20 февраля 2023 года на 94 году ушёл из жизни выдающийся советский и российский физик-теоретик Семён Соломонович Герштейн. Семён Соломонович родился 13 июля 1929 года в Харбине в семье советских граждан Соломона Абрамовича Герштейна и Эммы Моисеевны Менделевич. В 1936 году его семья переехала в Москву. В 1946 году С.С. Герштейн окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на физический факультет МГУ. После окончания отделения ядерной физики физфака МГУ (1951), несмотря на усилия его научного руководителя А.А. Власова, пытавшегося оставить его в университете, С.С. Герштейн получил распределение учителем в школу в село Белоусово Калужской области, где проработал до 1954 года. В 1952 году, сдав экзамены теорминимума Л.Д. Ландау, поступил в аспирантуру Института физических проблем, став последним, у кого Л.Д. Ландау лично принял экзамен теорминимума. По рекомендации Л.Д. Ландау, С.С. Герштейн был направлен к Я.Б. Зельдовичу, изучавшему изменения бета-распада при окружении «голого» нуклона пионной «шубой». Итог этой работы стал первой публикацией Семёна Герштейна, впоследствии многократно цитируемой как «гипотеза сохранения векторного тока» в слабых взаимодействиях . В 1958-1960 гг. Семён Соломонович работал в Ленинградском физико-техническом институте, а затем был принят на работу в Лабораторию теоретической физики ОИЯИ в Дубне. Там продолжилась и окрепла их многолетняя дружба с Анатолием Алексеевичем Логуновым, ставшим в 1963 г. директором нового Института физики высоких энергий в Протвино и пригласившим Семёна Соломоновича вместе с несколькими другими теоретиками из ОИЯИ для работы в Секторе (ныне Отделе) теоретической физики ИФВЭ. С тех пор жизнь и научная работа Семёна Соломоновича была неразрывно связана с ИФВЭ. В этот период начинает складываться научная школа С.С. Герштейна, из которой вышли многие известные физики-теоретики в самых разных областях современной фундаментальной физики: от теории элементарных частиц до астрофизики и космологии. В Институте физики высоких энергий Семён Соломонович принимал активное участие в разработке многих экспериментов. В период с конца 1970-х гг. он принимает активное участие в разработке проблем, связанных с физикой тяжёлых кварков. Результаты, полученные на этом направлении им и его учениками, оказали сильное влияние на экспериментальные исследования в ЦЕРНе, Фермилабе и других зарубежных центрах и до сих пор обильно цитируются. Вместе с А.А. Логуновым им написан ряд основополагающих работ по релятивистской теории гравитации («РТГ»). В 1984 г. С.С. Герштейн избирается членом-корреспондентом по Отделению ядерной физики АН СССР, а в 2003 г. становится действительным членом Российской академии наук по Отделению физических наук. В течение многих лет Семён Соломонович читал лекции по квантовой механике и теории поля в МФТИ, снискав славу одного из самых популярных лекторов и открыв дорогу в большую науку многочисленным дипломникам и аспирантам. Активный член редколлегии журнала РАН «Природа», С.С. Герштейн написал ряд увлекательных статей по истории современной физики, а также научно-популярного жанра. Плодотворная научная и общественная работа Семёна Соломоновича отмечена государственными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «Почёта», Почетной грамотой Президента РФ, международными премиями ОИЯИ имени Б.М. Понтекорво и ИТЭФ имени И.Я. Померанчука и Золотой медалью имени Л.Д. Ландау. Светлая память о Семёне Соломоновиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам Семёна Соломоновича. Коллектив и дирекция НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ

Вопросы о "русском коллайдере"Среда, 27 Июля 2022 г. 23:12 (ссылка)

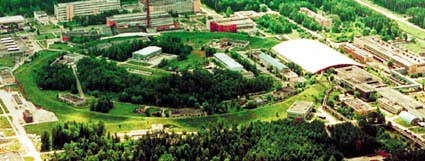

«Русский коллайдер»: зачем в Подмосковье в 80-е прорыли 21-километровый подземный кольцевой тоннель Анатолий Караваев, 26 июля 2022, https://ru.rt.com/lv4x Вначале нужно объяснить, как появился этот текст. Некоторое время назад вышеупомянутый автор связался со мной, представившись журналистом, и попросил ответить на ряд вопросов, связанных с историей работ по проекту УНК (ускорительно-накопительного комплекса протонов) в подмосковном Протвино. Он обратился именно ко мне, поскольку ознакомился с рядом моих прежних публикаций в СМИ по этой теме (так и сказал) - они собраны в моём блоге на Ли.ру. Почему бы и нет? - и наш телефонный разговор продолжился более часа. Хорошо - не за мой счёт... Гораздо больше времени заняли оцифровка записи с телефона и подготовка к печати. Тогда я и узнал, что публикация готовится для портала, который мне не совсем "по нутру" из-за его явной пропагандистской направленности - но в данном случае я дал согласие. Ведь правду о прошлом надо не только знать, но и отстаивать... Итак: В начале июля 2022 года в Швейцарии был перезапущен модернизированный Большой адронный коллайдер (БАК). Уже много лет в научном мире он прочно удерживает пальму первенства, во много раз превосходя по своим возможностям другие ускорители частиц. Между тем в 80-х годах прошлого века, ещё до создания БАК, в подмосковном Протвине начали реализовывать сопоставимый по масштабам проект самого мощного протонного ускорителя в мире — Ускорительно-накопительного комплекса (УНК). Однако судьба «русского коллайдера» оказалась печальной. После распада СССР строительство ещё несколько лет продолжалось, но в конце 1990-х из-за хронического безденежья от проекта окончательно отказались. На память о нём остался лишь прорытый под землёй кольцевой тоннель длиной 21 км. В рамках проекта «Незабытые истории» о судьбе УНК RT поговорил с физиком из Протвина Геннадием Дерновым. — Геннадий Николаевич, прежде чем поговорить о печальной судьбе ускорительно-накопительного комплекса, расскажите, когда и как появилась идея его создания? — Она вытекала из логики своеобразного соревнования физиков наиболее развитых стран в создании всё более мощных ускорителей заряженных частиц, позволявших проникать всё глубже в строение и свойства внутриатомного мира — микрокосмоса с его загадками и открытиями. Вообще, это интересный парадокс физической науки — чем на меньшие расстояния вглубь атома проникнуть, тем большие по размеру приборы приходится создавать, вплоть до самых грандиозных. Но цель — овладение энергией атома, — того стоит.  Так вот, во второй половине XX века вперёд вырвались советские физики благодаря созданию ускорителя У-70 — протонного синхротрона на обычных магнитах с максимальной энергией 70 гигаэлектронвольт (ГэВ), с длиной орбиты частиц 1,5 км. Он был построен в Протвине за семь лет приповерхностно, то есть без тоннеля, и запущен в октябре 1967 года. Так вот, во второй половине XX века вперёд вырвались советские физики благодаря созданию ускорителя У-70 — протонного синхротрона на обычных магнитах с максимальной энергией 70 гигаэлектронвольт (ГэВ), с длиной орбиты частиц 1,5 км. Он был построен в Протвине за семь лет приповерхностно, то есть без тоннеля, и запущен в октябре 1967 года.— Видимо, к 50-летию советской власти? — Да. На протяжении последующих пяти лет он оставался крупнейшим по энергии ускорителем в мире, пока в 1972 году в США в тоннеле длиной более 6 км не был запущен в шесть раз более мощный протонный синхротрон. Аналогичная машина чуть позже была построена и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве. Наиболее сложные задачи фундаментальной физики в проведённых экспериментах решить не удавалось, и в Европе задумались над ещё более масштабным проектом, который в итоге вылился в строительство в 1983—1988 годах Большого электрон-позитронного коллайдера (LEP), для которого был вырыт 27-километровый тоннель, в котором было смонтировано два ускорительных тракта во встречных направлениях. Это позволяло осуществлять столкновения частиц, что удваивало эффект наблюдений, — отсюда и сам термин «коллайдер», от английского collide («сталкивать»). Вот к этому времени и в СССР начал реализовываться проект УНК, позже обозначаемый в прессе «русским коллайдером», хотя до создания собственно ускорителя в прорытом за десять лет 21-километровом кольцевом тоннеле дело, к сожалению, так и не дошло. — В чём было его отличие от LEP? — Отличие от женевского LEP состояло в том, что в УНК подразумевалось ускорять не электроны, а в 2 тыс. раз более тяжёлые протоны от действующего ускорителя У-70, что даёт гораздо более сильные физические эффекты при соударениях.Именно поэтому в тоннеле LEP физиками ЦЕРН в начале 1990-х было решено заменить всю ускорительную часть на использование адронов (так по-другому называют протоны), и эта работа привела к запуску в 2008 году LHC — Большого адронного коллайдера, до сих пор крупнейшего в мире. И только здесь была достигнута одна из научных целей — открыт так называемый бозон Хиггса, подтвердивший справедливость общепринятой теории строения материи. Но научный поиск требует движения дальше, и теперь в ЦЕРН приступают к проекту нового коллайдера FCC в новом, уже 100-километровом тоннеле. Вот такова картина хода событий в познании физических основ нашего мира, в которой проект УНК, пусть даже неосуществлённый, был одной из ступенек… — Как я понимаю, основная заслуга в продвижении идеи строительства УНК принадлежала известному учёному, академику Анатолию Логунову?  — Во многом да, но он был не один. Его роль в проталкивании проекта УНК бесспорна, тем более что Анатолий Алексеевич (см.) был вице-президентом Академии наук, членом ЦК КПСС. Да и почти всё физическое сообщество страны было заинтересовано в том, чтобы вернуть пальму первенства, как было в первые годы после запуска У-70. На нём ведь было сделано несколько крупных открытий — к примеру, впервые удалось зарегистрировать созданные в столкновении на мишени античастицы. — Во многом да, но он был не один. Его роль в проталкивании проекта УНК бесспорна, тем более что Анатолий Алексеевич (см.) был вице-президентом Академии наук, членом ЦК КПСС. Да и почти всё физическое сообщество страны было заинтересовано в том, чтобы вернуть пальму первенства, как было в первые годы после запуска У-70. На нём ведь было сделано несколько крупных открытий — к примеру, впервые удалось зарегистрировать созданные в столкновении на мишени античастицы. Но решение ряда физических фундаментальных проблем в картине микромира требовало более высоких энергий, и точно так же в создании проекта УНК и работе по его строительству участвовали многие научные институты страны и — без преувеличения ,— сотни предприятий. Поэтому работа над УНК с проектной энергией пучка в 3000 ГэВ постепенно шла, и уже в начале 1980-х годов всё начало реализовываться. По решению правительства строительные работы начались в 1983 году. Уже тогда было ясно, что задача будет решаться с использованием западных технологий. В тоннеле нужны были не только обычные «тёплые» магниты, которые работают при комнатной температуре. При таком размере кольца с их помощью ускорить протоны можно только до 600 ГэВ, что в пять раз меньше проектной мощности. Поэтому в проект УНК было заложено ещё два кольца с электромагнитами со сверхпроводящей обмоткой. У нас их тогда не делали, но со временем смогли решить эту проблему. В городе Усть-Каменогорске (сейчас он уже в Казахстане) на металлургическом заводе построили специальные линии, которые делали сам проводник - проволочки, которые скручивались в жгуты сверхпроводящего кабеля. Сборку этих магнитов наладили у нас в опытно-производственном институте. Общее число магнитных дипольных блоков в каждом кольце должно было составить порядка 2,5 тыс. штук, каждый весом около 10 т. — Как должен был работать УНК? — По проекту должны были построить два одинаковых по размеру сверхпроводящих кольцевых ускорителя, в которых протоны разгоняются во встречных направлениях. Первое кольцо с обычными «тёплыми» магнитами должно было принять пучок протонов через инжекционный канал из действующего ускорителя У-70 и поднять его энергию до промежуточного значения в 400—600 ГэВ. А далее второе кольцо с помощью сверхпроводящих магнитов должно было доводить её до конечной величины в 3000 ГэВ. С такой энергией значительно увеличился бы эффект взаимодействия частиц, ещё более интересная физика открылась бы. Ещё одно такое же сверхпроводящее кольцо ускоряло бы протоны во встречном направлении, что обеспечивало бы энергию соударений 6000 ГэВ и оправдывало бы термин «русский коллайдер». — А для чего вообще нужны магниты в коллайдере, почему они так важны? — Тоннель для коллайдера выполнен в форме кольца, чтобы пучки протонов в процессе ускорения могли поворачивать по кольцевой траектории, а не вылетали на стенки вакуумной камеры, и нужны поворачивающие дипольные магниты. Законы физики, открытые много лет назад Фарадеем и Максвеллом, работают при любых энергиях. В общем, открывавшиеся перспективы тогда очаровывали наших физиков, и работы в конце 1980-х у нас развернулись полным ходом. Для ускорения проходки тоннеля закупили два канадских проходческих комбайна фирмы LOVAT, которые одновременно не только бурили тоннели диаметром 5,5 м (это как одноколейная линия метро), но и сразу оставляли за собой бетонную облицовку с металлической обшивкой изнутри. Строительство кольца проходило на глубине от 20 до 60 м и почти не затрагивало территорию, находившуюся на поверхности земли, поскольку было сделано два десятка вертикальных шахт для обеспечения проходки. — А какая изначально сумма закладывалась на строительство УНК? — Весь проект оценивался примерно в миллиард ещё советских рублей, доллар во времена СССР стоил 60 копеек. — Когда по плану комплекс должны были запустить в эксплуатацию? — По проекту должны были запустить в середине 1990-х годов — имея в виду два ускорительных канала, третий добавить немногим позже, — тогда это получился бы самый мощный коллайдер в мире на несколько лет, до ввода LHC в Женеве. Но в то время обстановка в стране после событий 1991 года была непростая. Не только экономическая, но и политическая. Бюджет страны попал в руки парламентариев, они задавали тон при определении расходных статей. Там и у нас были лоббисты, которые поддерживали фундаментальную науку, считавшие, что с проектом УНК нужно продвигаться, бороться за пальму первенства. Были и противники затрат на фундаментальную науку, хотя в процентном отношении ко всему бюджету они и так хронически отставали от аналогичных затрат в развитых странах. Американцы тем временем приступили к осуществлению своего самого амбициозного суперпроекта SSC — протонного коллайдера в тоннеле длиной 87 км, то есть более чем втрое переплюнуть тот же европейский проект LHC. Прошли около 5 км в штате Техас, затраты стали уже стали исчисляться в миллиардах долларов, но в 1994 году проект был закрыт. Конгрессмены США посчитали, что даже для них он получается слишком дорогой, и лучше подключиться к проекту LHC. Мы остались один на один со своим УНК, на который в 1990-х годах средств едва хватало, чтобы закончить проходку тоннеля и выплачивать зарплату строителям. — Когда тоннель УНК был достроен? — Кольцо замкнулось в декабре 1994 года. Я как раз присутствовал на торжественной сбойке тоннеля, когда перемычка встречных проходок была пробита. Геодезисты и прочие специалисты не ошиблись, кольцо идеально замкнулось, можно было приступать к работам уже в самом тоннеле. Но средств на это хронически не хватало, даже утверждённые бюджетом цифры не выполнялись, так что перспективы становились всё более туманными. Тем более у проекта УНК были и серьёзные противники — например, антагонистом был известный академик Евгений Велихов, руководитель Курчатовского института. — А почему он был против?  — Мне представляется, что особенность курчатовцев состоит в том, что они всегда считали себя лидерами отечественной физики. Может быть, во времена самого Игоря Васильевича Курчатова и «атомного проекта» это так и было. Кстати, именно он в 50-х годах настоял на необходимости строительства самого мощного в мире протонного ускорителя, а сам проект У-70 был подготовлен в Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). — Мне представляется, что особенность курчатовцев состоит в том, что они всегда считали себя лидерами отечественной физики. Может быть, во времена самого Игоря Васильевича Курчатова и «атомного проекта» это так и было. Кстати, именно он в 50-х годах настоял на необходимости строительства самого мощного в мире протонного ускорителя, а сам проект У-70 был подготовлен в Институте теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ).Возвращаясь к УНК... представлялось также какое-то противоборство личностей двух академиков, Логунова и Велихова, у каждого были свои научные интересы и задачи. А бюджет-то один... Дошло даже до того, что Велихов (см.)в интервью «Российской газете» в начале 1999 года заявил, имея в виду УНК, следующее: «Ещё 15 лет назад стало ясно, что Серпуховский ускоритель мы никогда не построим, тем не менее постоянно вбухивали туда огромные средства, отрывая их от действительно необходимых перспективных работ» (см. подробно здесь). И вот, к сожалению, он оказался прав в части прекращения работ по проекту УНК, поскольку именно в постдефолтном 1999 году в конце концов пришло общее понимание о необходимости закрытия проекта и консервации тоннеля. Хотя многие сожалеют — даже при тощем финансировании за несколько лет мы вполне могли хотя бы «тёплые» магниты поставить в этом тоннеле и поднять энергию У-70 почти в десять раз — с 70 до 600 ГэВ. Почти все необходимые магниты были уже изготовлены и к концу 1990-х годов завезены в институт. — Где они сейчас? — Они до сих пор лежат там невостребованные. Только парочку диполей пробным образом установили в тоннеле на штатном месте. — А сколько сейчас средств может понадобиться, чтоб доделать это кольцо и всё-таки запустить первую очередь? — Если считать от стоимости всего УНК, это относительно небольшие деньги, в нынешних ценах на монтаж «тёплых» магнитов нужно что-то около 200—300 млн нынешних рублей. Но дело в том, что за прошедшие годы оказалась серьёзно разрушена и другая инфраструктура объекта — дороги, шахтные стволы, которые служат для связи с поверхностью, и всё прочее. Так что суммарные затраты уже будут совсем другими, это миллиарды рублей. А главное — серьёзные научные задачи на энергиях первой очереди УНК уже практически решены в ускорительных центрах Европы и США. — Вы упомянули, что у советских учёных, помимо чисто научных задач, при задумке УНК было и стремление обогнать конкурентов, удерживать пальму первенства в мировой науке. Но что всё-таки было первостепенным? — Линия руководства заключалась в том, чтобы поддержать выход на передовые позиции: советское должно быть лучшим в мире. Эта линия чётко отслеживалась до тех пор, пока существовал Советский Союз. После этого пришло понимание, что лучшими мы уже не можем быть, поэтому хорошо бы иметь достойные машины.  К сожалению, сейчас энергия ускорителя У-70 мало кого интересует, ну диссертации на нём ещё можно клепать, как говорится. К сожалению, сейчас энергия ускорителя У-70 мало кого интересует, ну диссертации на нём ещё можно клепать, как говорится.Хотя он и спустя 55 лет после запуска остаётся самым мощным ускорителем в бывшем СССР. Глобально осваивается уже пройденный маршрут, производятся дополнительные исследования характеристик, в таблицу заносятся какие-то новые коэффициенты взаимодействия, но это не сулит серьёзных открытий. — Можно ли сказать, что если бы всё было нормально с нашей страной, достроили бы УНК, то он имел бы все шансы «отменить» Большой адронный коллайдер (см.) и стать центром притяжения мировой физической науки, каким сейчас является ЦЕРН? — Боюсь, что нет, потому что в ЦЕРН (традиционно) ведут самые современные научные исследования — интернет же в ЦЕРН придумали для обмена данными. — Судя по публикациям в СМИ середины 1990-х годов, тогда ещё у многих теплилась надежда, что всерьёз забуксовавший проект УНК удастся довести до конца. Была реальная возможность это сделать? — По личному указанию академика Логунова я тогда занимался, так сказать, пиар-кампанией этого проекта. Ездил в Госдуму, встречался с (некоторыми) депутатами, у меня, как и в целом по Институту, к тому времени уже укоренились убеждения о том, что надо достроить хотя бы то, что уже, в общем-то, у нас было в руках. То есть поставить «тёплые» магниты, сделать протонный ускоритель на 600 ГэВ, который свою делянку в мировом экспериментальном поле получил бы. Но даже эту маленькую часть общей задачи, до которой было совсем немного, противники проекта реализовать не дали. Оппоненты наши, как я уже говорил, в основном представляли Курчатовский институт, и в конце концов в этой схватке им удалось победить. — В 1994 году в федеральном бюджете отдельной строкой было предусмотрено 96 млрд рублей на строительство УНК. Читал, что реальные поступления составили менее половины от этой суммы. Почему не все деньги доходили? — То же, что и сегодня периодически происходит: украли. Конечно, не мы в ИФВЭ. Просто правительство постоянно, исходя из каких-то своих установок, корректировало те или иные расходы. То, что было намечено, отменялось, заменялось обещаниями возместить как-то, либо не обещали даже ничего. У нас даже были марши протестов, летом 2002 года шли от Пущино до Москвы пешком 3 дня. На площади у здания правительства РФ учёные митинг проводили. Туда пришли и биофизики, и от нас тоже были физики, потому что наука повсеместно тогда совсем на обочине государственного интереса находилась. — Сейчас, во всяком случае со стороны, кажется, что ситуация с государственным финансированием науки изменилась к лучшему. — Хотя промежуток с 2022 по 2031 год и объявлен в стране десятилетием науки и технологий, но для многих людей из научной среды в части зарплат это звучит как-то даже издевательски. У нас повсеместно создана мощная административная прослойка, на которую уходит очень много денег. Для примера — в протвинском ИФВЭ научные сотрудники, защитившие диссертации физики получают на порядок меньше, чем ряд работников высшего административного плана и других людей, которые непосредственно к научной деятельности отношения не имеют. — Встречалось мнение — в тех же СМИ, — что достраивать тоннель УНК было во многом вынужденной необходимостью — в случае если бы проект забросили сразу после развала СССР, ещё до окончания полного завершения кольца, то могли быть какие-то серьёзные экологические последствия. — Действительно, огромная полость в земле в водоносных горизонтах — это небезопасно. Неизвестно, как поведут себя целые слои грунтов, не провалится ли земля туда. Хотя она небольшая, но всё же. Но это скорее попытка получить поддержку в финансовом смысле. После того как кольцо достроено, полностью забетонировано с отдельными прорехами в северной его части и почти полностью металлом изнутри покрыто, опять же в северной части не всё выполнено, надо доработать. Там постоянно текут грунтовые воды. И поэтому та сумма, которая выделяется на обслуживание УНК до сих пор, это порядка 30 млн рублей в год, в основном идёт на откачку грунтовых вод. Там всё время работают насосы. Всё-таки затопление такого объекта является куда более опасным, чем пребывание в нынешнем виде. — А что будет, если УНК всё-таки затопит? — Никто точно не знает, но точно ничего хорошего. — Для прокладки подземного тоннеля УНК были куплены дорогостоящие канадские комплексы LOVAT. Что с ними стало после остановки строительства? — Их было минимум два. Один из них разобрали и перенесли в московское метро, где он и сейчас используется, насколько знаю. Другой вроде бы так и остался под землёй. У меня точных сведений нет. Какие-то специалисты говорят, что его вытаскивали вроде, но подтверждений я не находил. — Можно ли назвать УНК самым крупным проектом советской науки? — В СССР были более крупные проекты оборонного значения. Где-то на севере есть подземное сооружение более грандиозное, чем УНК. Там огромные тоннели вырыты, видимо, для подлодок. — Встречал выражение применительно к УНК — «памятник советской науки». Вы согласны с этим? — Ну, это не совсем правильно. Памятник — это когда есть душевная нужда прийти и поклониться. Судьба проекта УНК, как и всякая незавершёнка, — это свидетельство чьих-то ошибок. — По поводу окончательной консервации объекта. Вы упомянули, что в конце 1990-х появилось общее понимание, что реализовать его не удастся. Но когда именно вот эта неопределённость судьбы объекта вылилась в чётко принятое чиновничье решение? — В 1998 году министром науки и технологий недолго был Владимир Булгак. Насколько я знаю, он и подписал, хотя сам я документа этого не видел. Но произошедший тогда в августе дефолт очень сильно ударил по экономике и, по сути, окончательно похоронил УНК. — Подземное кольцо так или иначе есть, научных перспектив у него, как выясняется, уже нет, но можно ли его как-то использовать иначе? — Первое — этот тоннель надо окончательно достроить, там всё ещё есть опасность его затопления. — Какой участок незащищён? — 6—7 км в северной части подвержены проникновению воды, поскольку ещё при проведении работ по доводке облицовки тоннеля изнутри остались места с небольшими протечками грунтовых вод. Поначалу поставили временную откачку поступающей воды — на поверхность выведен небольшой ручеёк, впадающий в естественный водоём, — да так и осталось. Средства на откачку воды, на устранение «залазов» в тоннель любопытствующих диггеров, на охрану и электропитание шахтных надстроек — всё это выливается в пару-тройку десятков миллионов рублей в год. — Возможно ли такой гигантский объект как-то использовать в дальнейшем, пусть и не по прямому назначению? — Навскидку можно назвать три варианта. Во-первых, если тоннель будет хорошо герметизирован, там можно железнодорожные испытания проводить, как-никак 21 км рельсового пути — и никаких помех. В Минтрансе как-то выражали заинтересованность на этот счёт, но опять же «денег нет, держитесь». Во-вторых, тоннель можно использовать как индукционный накопитель электрической энергии, который можно задействовать в случае каких-то ЧП. — Нечто вроде запасного аккумулятора в масштабах региона? — Да. Вспомните 2005 год, когда из-за пожара на подстанции Чагино половина Подмосковья осталась без электричества. Таких бы последствий не было, если бы имелся такой накопитель, который может оперативно пополнять крупные электросети. — Насколько это реально? — Конкретный проект ИФВЭ по созданию такого накопителя на II инновационном форуме в 2007 году даже был представлен возглавлявшему тогда «Росатом» Сергею Кириенко (см. текст и фото). Думаю, он помнит… — Каков третий вариант? — Выращивание шампиньонов. — После железнодорожного полигона и гигантской батарейки звучит не так грандиозно. — Эти подземные пространства для этого отлично подходят. Температура там круглый год держится постоянная, в районе 18 градусов тепла, электричество есть. — Руководство ИФВЭ пыталось что-то из этих вариантов реализовать на практике? — Насколько я знаю, никаких поползновений со стороны руководства в этом плане нет. Они сидят тише воды ниже травы, сайт института сейчас — жалкое подобие прежнего, когда-то он был лучшим среди сайтов российских научных институтов. В целом ситуация не очень радужная: научное сообщество затихло — нет никакой полемики, обсуждения проектов каких-то, в наукограде Протвино практически перестал работать дом учёных в собственном смысле этого термина.  — Как я понимаю, кроме самого 21-километрового тоннеля успели также построить несколько ответвлений и какие-то дополнительные подземные помещения? — Да, они для кабельного хозяйства, есть ответвления для перспективных каналов. Размах был широкий. В качестве расширения тоннеля на 50-метровой глубине был сделан один большой экспериментальный зал специально под российско- американский физический эксперимент «Нептун». Его объём составил около 10 тыс. кубометров. Когда работы в нём были окончены, шахтёры сыграли там в футбол с физиками. (см. - демо-макет отрезка тоннеля УНК по полному проекту на 6000 ГэВ, фото из журнала "Наука и жизнь" ) — С учётом нынешней ситуации, в том числе политической, туманными перспективами нашего будущего научного сотрудничества с Западом, есть ли какой-то смысл проект УНК как- то реанимировать по его прямому назначению? — Сейчас, наверное, ни один физик не скажет, что в этом есть необходимость. До сих пор все наши физики заряжены на обработку данных, полученных в ходе экспериментов в БАК. Наши учёные по договорам получали доступ к большим массивам данных, и часть их до сих пор находится в обработке. Думается, когда закончат с этими материалами, будут, возможно, дальше участвовать уже в новых проектах ЦЕРН. — Такой грандиозный подземный объект, как УНК, после остановки работ и консервации привлекал немало разного рода сталкеров, диггеров и прочих искателей приключений. Насколько легко туда было проникнуть и как обстоит дело сейчас? — Да, было слишком много точек входа на объект. Там же на всём протяжении кольца было несколько шахтных станций, через которые можно было спускаться в тоннель с поверхности, некоторые даже были оборудованы лифтами. Но, в принципе, и без них для диггеров это не такая проблема — спуститься на 40—60 м. Когда такие посетители совсем уж зачастили, было принято решение закрыть и заварить лишние двери. Тем более были и случаи хищений оборудования из некоторых наземных сооружений проекта УНК. В общем, эту проблему, можно сказать, решили. — А что видели те, кто спускался в УНК? Там же один сплошной тёмный тоннель. — Освещение как таковое там есть. Я с 2008 года в тоннеле не был и не знаю, как сейчас обстоят дела, но раньше с разрешения директора института его можно было включить во время экскурсий. (использованы также 4 фото из публикации в RT) Примечание публикатора: Поскольку ответы в ходе интервью наговаривались в основном "из головы", в опубликованном на портале RT тексте были некоторые неточности, которые я в этой републикации в минимальной степени поправил. Плюс добавил немного уточняющих ссылок и более относящихся к тексту фото (к примеру, на портале помещено аэрофото какого-то другого наукограда, не Протвино). Физика - науке точная, и что была бы наша жизнь без её плодов предшествовавших исследований? С ув. и пр. - Г. Дерновой

В день памяти об академике ЛогуновеВоскресенье, 30 Декабря 2024 г. 00:18 (ссылка)

Сегодня академику А.А. Логунову исполнилось бы 98 лет. Бы... Имя выдающегося советского и российского учёного Анатолия Алексеевича Логунова (30.12.1926 - 01.03.2015 г. г.) живёт не только в памяти тех, кто его знал лично или по научному сотрудничеству, но и присутствует во всех официальных документах, связанных с деятельностью протвинского Института физики высоких энергий - теперь, начиная с января 2017 года, "имени А.А. Логунова" ...  /фотомонтаж смотреть в Фэйсбуке автора/ Подборку авторских публикаций об академике см.: https://www.liveinternet.ru/users/rewiever/rubric/1531967

Радиация в Протвино, Велихов vs УНК, юбилярыВторник, 23 Апреля 2019 г. 20:51 (ссылка)

Страничка № 252 Странички архивариуса: "Ровно 20 лет тому назад"  Не прошло и месяца после предыдущего выпуска институтской газеты (всего 3 недели), как к читателям поступил новый - за 23 апреля 1999 года. В предыдущем году, к примеру, такого короткого периода без "Ускорителя " не случалось, так что сохранившиеся ещё тогда читатели (оптимисты по жизни) не преминули заметить: "А жизнь-то налаживается!" Но смотрим, что у нас в "Ускорителе" №№ 5-6 (№№ 251-252, сдвоенный выпуск - 8 полос). Сразу же замечу, что эта Страничка (обзор содержания выпуска) будет заметно отличаться от привычного формата (пересказ в сокращённом изложении + краткие комментарии) практически всех публикаций каждого конкретного выпуска в порядке их опубликования. Дело в том, что редакция опубликовала непривычно большую статью (сплошной текст, более двух полос кряду), которую я посчитал нужным дать в обзоре полностью. И чтобы выдержать размер этих обзоров, большинство остальных публикаций выпуска приведу в предельно сокращённом варианте, уж не взыщите... Вот эта статья (иллюстрации к статье - из сети, вставлены при републикации): - «Успокаиваться рано» (стр. 5-7) - «В стране, как и в мире в целом , в последние годы происходит повсеместное ужесточение норм радиационной безопасности как фактора, влияющего на здоровье народонаселения. Подмосковье не осталось в стороне от этого процесса. В начале года Московской областной Думой была принята государственная программа «Радиационная безопасность в Московской области».  Впрочем, считается, что у жителей Протвино и Серпухова нет особых поводов для волнения. Хотя наш институт включен в перечень восьми «особо радиационно опасных производств и объектов», действующих в области, это связано лишь с особым характером работ самого мощного в стране ускорителя заряженных частиц. Характерно, что среди указанных в Госпрограмме радиационно опасных аномалий техногенного характера (в Раменском, Электростали, Балашихе, Солнечногорске и др.) нет ни одного с привязкой к нашему региону. А в указанных городах виновниками аномалии являются свалки промышленных отходов и в особенности отходов металлургии (всевозможные шлаки). Поскольку наш регион признан спокойным в этом отношении, то нет и соответствующей строчки в данной Госпрограмме, нет нам и средств на проведение соответствующих исследований. В то же время отмечено, что степень изученности радиационной обстановки по области невелика, удовлетворительно исследовано не более 15 процентов территории. Гораздо более полно исследованы окрестности Протвино, и всё это благодаря целенаправленной деятельности Отдела радиационных исследований нашего института. Но, как считают специалисты ОРИ, успокаиваться рано, и радиационный мониторинг нужно продолжать. Подробно об этом рассказывает начальник лаборатории ОРИ Ярослав Николаевич Расцветалов. Сначала поговорим о радиационном фоне: что это и чем он определяется. Прежде всего различают две его составляющие - естественный (природный) и техногенный (привнесенный в окружающую среду технической деятельностью человека). Природная составляющая обусловлена космическим излучением и естественными радионуклидами (ЕРН), присутствующими практически во всех объектах внешней среды. Эти два природных источника создают тот радиационный фон, воздействию которого человечество подвергается в течение всего периода его существования. Уровень естественного фона колеблется во времени и зависит от географии конкретной местности. С точки зрения облучения человека наибольшее значение имеет содержание в объектах внешней среды природных радионуклидов уранового и ториевого рядов (материнские радионуклиды — уран-238 и торий-232) и калия-40. Внешняя компонента естественного фона, равная 7,5 мкР/ч, соответствует примерно трети полной мощности дозы, получаемой населением. В пределах Европейской территории России внешняя составляющая естественного фона колеблется по данным многолетних наблюдений в пределах от 6 до 15 -17 мкР/ч. Нормальным считается фон в пределах до 20 мкР/ч. Здесь уместно отметить, что природные источники ионизирующего излучения вносят наибольший вклад (около 70%) в общую дозу облучения населения от всех воздействующих на него источников ионизирующего излучения. Значительную часть этой дозы человек получает во время нахождения в жилых и производственных помещениях, где, по оценкам Научного комитета по действию атомной радиации ООН, жители промышленно развитых стран проводят около 80% времени. В помещениях человек подвергается воздействию как внешнего гамма-излучения, обусловленного содержанием ЕРН в строительных материалах, так и внутреннего, связанного с вдыханием содержащихся в воздухе дочерних продуктов распада радона (ДПР), как и самого радона (элемент таблицы Менделеева, бесцветный инертный газ; радиоактивен, стабильных изотопов не имеет, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжёлых газов. Наиболее стабильный изотоп (222Rn) имеет период полураспада 3,8 суток). В соответствии со ст. 15 Федерального Закона «О радиационной безопасности населения», облучение населения, обусловленное радоном, продуктами его распада, а также другими долгоживущими природными радионуклидами, в жилых и производственных помещениях не должно превышать установленных нормативов. Нормативы облучения населения устанавливаются Нормами радиационной безопасности (НРБ-96), введенными в действие Постановлением Госсанэпиднадзора №7 от 19.04.96 г. По этому нормативу величина среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе жилых помещений эксплуатируемых зданий не должна превышать 200 Бк/мЗ (для вновь построенных - 100 Бк/мЗ), а мощность дозы гамма-излучения в помещениях не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем на 0,3 мкЗв/ч (30 мкР/ч). Техногенная составляющая радиационного фона обусловлена загрязнением территорий в результате выбросов от испытаний ядерного оружия, предприятий ядерно-топливного цикла, сжигания угля и нефтепродуктов в тепловых электростанциях (ТЭЦ), при добыче полезных ископаемых и т.д.. Наиболее значимыми радионуклидами техногенного фона являются долгоживущие - цезий-137 и тритий. Во многих случаях техногенную составляющую (когда она не превышает пределов колебания естественного фона) отдельно не выделяют и говорят о сложившемся радиационном фоне данной местности. Ускоритель протонов на энергию 70 ГэВ Института физики высоких энергий в принципе тоже является источником ионизирующего излучения для окружающей среды. Прежде чем характеризовать его с этой стороны, полезно знать следующее. Опыт эксплуатации и радиационного мониторинга на нашем ускорителе и аналогичных ускорителях за рубежом показал, что (в отличие от ядерных реакторов): «при оценке радиационной опасности для населения и окружающей среды следует иметь в виду такие особенности ускорителей: — радиация высокой энергии, а также связанные с ней нейтронное и мюонное излучения возникают только во время работы ускорителя. При выключении ускорителя эта радиация исчезает. Остающаяся наведенная радиоактивность оборудования опасна только для персонала,постоянно обслуживающего ускоритель. Остаточные радиоактивности воздуха, грунта и грунтовых вод на ускорителях малой интенсивности (меньше 5 х 1011 протонов в секунду) пренебрежимо малы; — никакая неисправность аппаратуры и никакие ошибки персонала не могут привести к сколь-нибудь существенному (а тем более неограниченному) росту интенсивности (тока) пучка, к значительному возрастанию уровня излучений вокруг ускорителя и к ухудшению радиационных условий, которые могли бы оказаться опасными для населения близлежащего района». Взятое в кавычки выписано из проекта нормативного документа «Санитарные правила проектирования и эксплуатации ускорителей и накопительных колец протонов и тяжелых ионов высокой энергии». В выбросах ускорителя (воздух из систем охлаждения) присутствуют, в основном, короткоживущие радионуклиды (с периодом полураспада от единиц до десятков минут) - углерод-11, азот-13, кислород-14 и кислород-15. Поскольку они быстро распадаются, то местность не загрязняют, а их небольшой вклад во внешний радиационный фон учитывается автоматически при проведении радиационного мониторинга внешней среды. Из основных долгоживущих радионуклидов могут присутствовать бериллий-7 и тритий.Суммируя вышесказанное, для нашего региона радиоэкологическое состояние будет оцениваться общим фоном внешнего гамма-излучения, содержанием радионуклидов цезий-137, тритий, бериллий-7, а в некоторых случаях и содержанием ЕРН (радиоактивность строительных материалов и радон в воздухе). Радиационный мониторинг территории непосредственно вокруг ускорителя проводился Отделом радиационных исследований ИФВЭ практически с самого начала после его запуска. В дальнейшем границы территории постоянно расширялись. В последние десять лет радиационно-экологический контроль проводится на территории техплощадки, в санитарно-защитной зоне, в прилегающих окрестностях и в самом городе. В 1996 г. целевым образом на базе Отдела РИ была создана и аттестована лаборатория в составе Эколого-аналитического центра ИФВЭ по охране окружающей природной среды. В функции лаборатории входит постоянное мониторирование радиационной обстановки (радиационного фона) на территории техплощадки, ежедневное (кроме выходных, праздничных и дней профилактики оборудования) измерение мощности дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках города и его окрестностях, контроль содержания радионуклидов в воздухе, воде и почве по план-графику, утверждаемому главным инженером Института.  В составе нашего подразделения имеется мобильная лаборатория на базе автомобиля УАЗ, стационарная низкофоновая радиометрическая лаборатория и автоматизированный пост радиационного мониторинга в здании 110 техплощадки. Имеется также оборудование для контроля содержания естественных радионуклидов в объектах внешней среды (строительные материалы, продукты питания и т.д.), для контроля содержания радона в воздухе помещений зданий жилого или промышленного назначения. При определении содержания трития во внешней среде и в технологических помещениях ускорителя У-70 проводилась совместная работа со специализированными лабораториями ВНИИЭФ (г. Арзамас) и ИЭМ (г. Обнинск). Основные результаты радиационно-экологического обследования нашего региона следующие. Общий уровень внешнего гамма-фона колеблется в пределах 6 - 20 мкР/ч. Содержание техногенного цезия-137: в почве 1 - 10 мкКи/км2 (удовлетворительным показателем считается до 1000 мкКи/км2); в воздухе 10-19 - 10-18 Ки/л, в воде и природных осадках 10-12 - 3x10-11 Ки/л (норматив по НРБ-96 : 7,8х10-13 и 2,6x10-9 Ки/л соответственно), что в 100 и более раз ниже допустимого. По содержанию трития в воздухе было выполнено специальное исследование по образованию его в наиболее «горячих» точках на ускорителях: линейный ускоритель И-100, бустер и У-70. Диапазон изменения концентраций трития составил 1,1 х10-14- 6,1x10-12 Ки/л, т.е. наш ускоритель генерирует тритий с концентрациями в 100 раз меньшими, чем допустимые (по НРБ-96 допустимое для населения содержание трития в воздухе — 2,1x10-10 Ки/л) без учета даже его последующего разбавления в атмосферном воздухе. Примерно такая же ситуация и по содержанию трития в воде. Анализировалась вода в системах охлаждения электромагнитов бустера (6,3x10-9 Ки/л) и У-70 (4,8x10-9 Ки/л), вода на входном коллекторе очистных сооружений (1,3x10-10 Ки/л), питьевая вода (1,3x10-10 Ки/л) и осадки (7x10-11 Ки/л). Эти уровни на два и более порядков ниже допустимых (8,1x10-7 Ки/л). Интересно отметить, что вода в реке Протва содержит тритий в несколько больших концентрациях (6x10-10 Ки/л), чем наши выбросы из очистных сооружений (1,3x1010 Ки/л), что, по-видимому, обусловлено сбросами г. Обнинска. Несколько слов о радионуклиде бериллий-7. Он присутствует в выбросах из вентсистем ускорителя, но в то же время данный нуклид образуется в атмосфере под действием высокоэнергетического космичес: кого излучения. Его период полураспада (53,3 дней) сравним с продолжительностью стандартного сеанса ускорителя, поэтому, измеряя его содержание в атмосферном воздухе до и после сеанса, можно было бы оценить влияние ускорителя по данному радиационному фактору на окружающую среду. Для этого мы регулярно проводили измерения во время сеансов работы ускорителя и в промежутках, когда ускоритель не работал (такие промежутки в последнее время составляли до 1 года). Однако на фоне сезонных колебаний содержания бериллия-7 (1,1x10-17 - 4,8x10-17 Ки/л) в воздухе (из-за вариации интенсивности космического излучения) добавку в его концентрацию за счет работы ускорителя мы не наблюдали. Это означает, что в данный радиационный фактор ускоритель вносит небольшой вклад (уж во всяком случае не более 20—30%). Попутно замечу, что допустимое содержание бериллия-7 в воздухе (7,6x10-11 Ки/л) на много порядков больше вышеуказанных величин. Интересовались мы и проблемой облучения населения от природных источников радиоактивности. В первую очередь были обследованы и сертифицированы местные строительные материалы: керамзит и изделия на его основе (керамзитовый завод и карьер «Дашковка», г. Серпухов), кирпич (Серпуховский кирпичный завод и карьер завода), песок, гравий, щебень (карьеры «Ока», «Съяново», «Серпухов №9», «Серпухов №1», «Кузьмищево»). Все они по радиационному фактору соответствуют первому классу, т.е. применяются во всех видах строительства без ограничений. В отношении привозного строительного сырья это далеко не так. В частности, гравий и щебень, привезенный из Кривого Рога и Игнатполя (Украина), а также из Карелии относились, по нашим данным, к третьему классу, и его использовали только для дорожного строительства вне города. Проводились и отдельные измерения содержания радионуклидов в продуктах питания. Из наиболее значимых результатов можно указать следующие. Сразу после известных «чернобыльских событий» администрация Института два года подряд направляла нас на оснащенной мобильной лаборатории в Белоруссию для контроля за закупками картофеля для Протвино. Прямо на месте отгрузки картофеля мы развернули гамма-спектрометрический комплекс и оперативно контролировали процедуру отгрузки. Попутно мы измеряли купленные молочные продукты, грибы во время остановок в пути и везде отмечали наличие цезия-137. До сих пор в лаборатории хранятся те высушенные грибы, которые иногда используются как «неаттестованный источник цезия-137». Примерно в то же время совместно с СЭС мы провели обследование привозного мяса из г. Гомеля, в котором содержались значительные концентрации цезия-137 и цезия-134. На основании наших данных три вагона с мясом были отправлены поставщику обратно. Был еще случай с содержанием цезия-137 в чае, расфасованном в г. Серпухове. Эта информация была доложена администрации Института и СЭС. За многолетний период времени постепенно накопилась некоторая информация и по другим продуктам питания и сельского хозяйства, образцы которых приносили в лабораторию сотрудники Института частным порядком.

Несколько слов о радоновой проблеме. В нашем регионе основной источник поступления радона - эксхаляция (выделение по порам, микротрещинам и геологическим неоднородностям) из больших глубин через грунт. Образуется он при распаде урана-радия, содержащихся в геологических разрезах глубоко под землей. По этой причине наибольшие его концентрации встречаются в подвальных помещениях и на первых этажах домов. Выделение его из почвы крайне неоднородно, и для нашего района концентрации подпочвенного радона колеблются от 20 - 40 кБк/м3 («спокойная» геологическая ситуация) до 1000 кБк/м3 и более в отдельных локальных местах. В 1989-1990 г.г. при проходке туннеля УНК мы проводили радоновую съемку и обнаружили концентрации радона в воздухе от 600 до 1000 Бк/м3 , а в закрытом объеме породы до 6000 Бк/м3 . В результате этих исследований были даны рекомендации по режиму проветривания рабочих отсеков туннеля. Указанную проблему подвальных помещений и первых этажей мы наблюдали в г. Серпухове, где, по заказу серпуховской администрации и ЦГСЭН, проводили обследования школ и детских дошкольных учреждений. В нашем городе, по заказу протвинской администрации совместно с протвинской ЦГСЭН, в течение 1993 - 1997 г.г. был также выполнен небольшой цикл работ по обследованию школ и детских дошкольных учреждений. К счастью, превышений нормативов обнаружено не было: наибольшие значения эквивалентной равновесной объемной активности радона составили 100Бк/м3 в детском комбинате №6 и 110 Бк/м3 в школе №2, а превышение мощности дозы гамма-излучения внутри помещений над фоном на открытой местности составило максимум 2 - 3 мкР/ч. Думаю, что эти обследования полностью не закрыли радоновую проблему для нашего города особенно в связи с интенсивным использованием подвальных и полуподвальных помещений под детские спортивные клубы, магазины и офисы. В 1997 г., в плане выполнения одного из пунктов Соглашения по охране труда Коллективного договора на 1997 г., была произведена радоновая съемка на 18 постах охраны (проходных) объектов Института. Вследствие хорошего проветривания обследованных помещений уровни радона в воздухе не превышали 30 Бк/м3 (прогноз для закрытых помещений - до 200 Бк/м3). Кстати, проветривание помещений очень эффективный способ снижения концентраций радона в воздухе. Наконец, совсем коротко, о наших производственных проб.лемах, Давно пора обновить парк используемой аппаратуры, которая устаревает физически и морально. Но это не самое главное. В прошлом году истек срок аттестации нашей лаборатории. Для его продления необходимо было оплатить метрологической организации (ВНИИФТРИ) не очень большую сумму за очередную метрологическую поверку наших приборов. За малым исключением, в Институте денег не нашлось, поэтому в прошлогодней аттестации мы резко сократили сферу своих возможностей. В текущем году положение выправляется, т.к. это напрямую связано с предстоящим лицензированием деятельности Института, в частности, в области радиоэкологического мониторинга. Но остается «за кадром» кадровая проблема. В разное время данными работами занимались, в среднем 8 - 10 человек. К настоящему времени остался настолько небольшой костяк специалистов, что не грех и перечислить: научные сотрудники Геннадий Иванович Крупный и Андрей Антонович Янович и водитель-дозиметрист мобильной лаборатории Михаил Николаевич Омелянович. Надеемся, что во второй половине текущего года с помощью администрации Института мы сможем пополниться кадрами, «доаттестоваться» и полностью реализовать свои возможности. Мы всегда открыты для контактов, наши телефоны: 71-85-53 (Я.Н. Расцветалов); 71-31-44 (В.Н. Кустарев); 71-34-62 (В.Н. Лебедев)» (примечание нынешнего публикатора - последние двое, к глубокому сожалению, уже ряд лет не с нами...). Вот такая статья. Разумеется, содержание её хорошо бы довести до сведения более широкого круга читателей. Надо бы привлечь и возможности соцсетей, где как раз и встречаются порой досужие реплики о "радиации в Протвино"... В выпуске наличествует ещё одна достаточно обширная статья (полторы полосы, стр. 4-5) из сферы деятельности ИФВЭ, но - сугубо публицистического свойства, даже под задиристым заголовком. Вот выдержка из её начальных абзацев:  - «Так в чём же сила науки?» (стр. 4-5) «...Обширное интервью академика Е.П. Велихова "Российской газете" от 11.02.1999 г., опубликованное под названием «В чем сила науки?» представляется полезным и интересным. Тем более, что скоро будет отмечаться 275-летие РАН, прямо упомянутое в интервью, а затем состоятся новые академические выборы, о которых сказано косвенно. Некоторые моменты в рассуждениях Евгения Павловича побуждают к дискуссии... Совершенно искренне разделяя многие тезисы, высказанные уважаемым Евгением Павловичем (например - о чрезмерном росте числа так называемых "общественных академий", об определенном "засилии бюрократии" в структурах, управляющих наукой, об угрозе исчезновения "класса младших научных сотрудников", и др.), в то же время с некоторыми хотелось бы поспорить. В споре, как известно, и обнаруживается истина. В частности, людям, долгое время работающим в физике высоких энергий, представляется достаточно спорным высказанное в интервью отношение к конкретной проблеме завершения строительства нового ускорителя заряженных частиц в Институте физики высоких энергий (г. Протвино Московской области, близ Серпухова). К сожалению, касательно "Серпуховского ускорителя" (так в тексте) нашим в данном случае оппонентом допущен ряд неточностей, которые хотелось бы поправить - хотя бы из естественного чувства уважения к читателям.. » - и здесь я оборву цитирование, поскольку, когда из "РГ" мне дали понять, что не хотели бы вступать в полемику с уважаемым академиком, я предложил несколько дополненный текст к публикации в газете Минатома "Атом-пресса". К некоторому моему удивлению (хотя это было далеко не первое обращение в редакцию "АП", и почти все были результативными), статья оперативно вышла в свет, причём полностью (как тогда в "Ускорителе", так и сейчас - в блоге автора, см. весь текст тут). Гласность, понимаешь.... Ввиду сравнительно небольшого размера приведу здесь ещё две публикации из выпуска - тем более, что они носят пздравительно-биографических характер (и единственные в газете в сопровождении фото, правда, разного качества) в отношении двух видных физиков-экспериментаторов ИФВЭ, работающих и поныне:  - «Доктору физико-математических наук В.И. Крышкину – 60 лет!» (стр.2) - «Коллеги, дирекция и ОКП-204 поздравляют Виктора Ивановича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и новых творческих успехов. Виктор Иванович был приглашен на работу в ИФВЭ в январе 1973 года из Томского института ядерной физики, где в 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. За годы работы в нашем институте он принял участие в десятках физических исследований – в ИФВЭ и в сотрудничестве с мировыми научными центрами. Является автором десятков научных публикаций, в 1985 году стал доктором наук и в настоящее время руководит лабораторией и является одним из авторитетнейших ученых в области ФВЭ. За достигнутые успехи дирекция и ОКП-204 объявили Виктору Ивановичу благодарность и вручили Грамоту ИФВЭ. Коллеги из ЦЕРНа также не забыли о юбилее Виктора Ивановича и прислали ему поздравление с пожеланием новых достижений в сотрудничестве по программе RDMS/CMS. По случаю юбилея мы попросили Виктора Ивановича поделиться своими планами. — Вы отдали науке более двадцати шести лет. Когда Вам лучше всего работалось? — Мне всегда работалось хорошо, где бы я ни находился, в ИФВЭ, ФНАЛе или ЦЕРНе. И если я не стал лауреатом Нобелевской премии по физике, то это не потому, что у меня не было условий, а потому, что, ну, наверное, я сам такой. Каждый делает то, что он может... Та работа, что ведется сейчас в нашем институте, определяет все характеристики адронного калориметра CMS, хотя по денежному взносу она и не составляет большой его доли. Она определяет свойства этого калориметра потому, что является единственным активным его элементом. Мы уже изготовили и отправили в ЦЕРН все для его прототипа. В настоящее время оборудуем новое помещение в 200 квадратных метров для создания поточной сборочной линии. Работы предстоит много...» И  - «Профессору А.М. Зайцеву - 55 лет» (стр.3) - «Наступила пора зрелости и свершений для известного физика- экспериментатора, признанного специалиста в области физики высоких энергий. Научную деятельность А.М.Зайцев начал в 1967 году в ИФВЭ. Он участвовал в первых экспериментах на У-70: поиски кварков, наблюдение антигелия-3, исследование инклюзивных реакций. А.М.Зайцев внес решающий вклад в создание установки ЛВПТОН и исследования на ней... В последние годы под его руководством создана крупная экспериментальная установка ВЕС, не имеющая аналогов в стране и за рубежом. На основе полученных данных, превышающих всю мировую статистику в области мезонной спектроскопии, были опубликованы приоритетные результаты...А.М.Зайцев принимает участие в эксперименте на установке ДЕЛФИ на встречных пучках в ЦЕРНе, где возглавляемый им коллектив провёл методические исследования по калориметрии, изготовил один из детекторов установки и получил ряд физических результатов - таких, как ограничение на массы бозонов Хиггса, образование В-мезонов в распадах Z-бозонов. В настоящее время А.М.Зайцев участвует в подготовке крупнейшего эксперимента АТЛАС на Большом Адронном коллайдере ЦЕРН, являясь координатором российских участников в этом эксперименте. A.M. Зайцев сочетает плодотворную научную работу с преподавательской деятельностью, являясь профессором МФТИ, где он читает курс лекций по физике элементарных частиц. Его преподавательская деятельность была отмечена грантом Международного научного фонда и званием Соросовского профессора... О том, что более всего занимает профессора А.М.Зайцева сегодня, рассказывает он сам: ... На сегодня ситуация сложилась таким образом, что только гармоничное сочетание исследований на У-70 и на зарубежных установках позволяет нашему коллективу жить полнокровной научной жизнью, получать достойные физические результаты, делать новую аппаратуру и с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. Конечно, в каждом из направлений есть свои проблемы. Если практическая целесообразность участия в зарубежных экспериментах почти ни у кого, а особенно у участников, не вызывает сомнения, и от желающих поехать в Женеву нет отбоя, то в необходимости серьезного отношения к работе на У-70 приходится убеждать. Проблема здесь не столько в научном содержании проводимых на У-70 экспериментов - ряд из них выполняется на вполне достойном уровне и получает достойное признание, - сколько в оплате труда. Без радикального улучшения в этой сфере наш научный потенциал будет потерян навсегда». - «Профессору А.М. Зайцеву - 55 лет» (стр.3) - «Наступила пора зрелости и свершений для известного физика- экспериментатора, признанного специалиста в области физики высоких энергий. Научную деятельность А.М.Зайцев начал в 1967 году в ИФВЭ. Он участвовал в первых экспериментах на У-70: поиски кварков, наблюдение антигелия-3, исследование инклюзивных реакций. А.М.Зайцев внес решающий вклад в создание установки ЛВПТОН и исследования на ней... В последние годы под его руководством создана крупная экспериментальная установка ВЕС, не имеющая аналогов в стране и за рубежом. На основе полученных данных, превышающих всю мировую статистику в области мезонной спектроскопии, были опубликованы приоритетные результаты...А.М.Зайцев принимает участие в эксперименте на установке ДЕЛФИ на встречных пучках в ЦЕРНе, где возглавляемый им коллектив провёл методические исследования по калориметрии, изготовил один из детекторов установки и получил ряд физических результатов - таких, как ограничение на массы бозонов Хиггса, образование В-мезонов в распадах Z-бозонов. В настоящее время А.М.Зайцев участвует в подготовке крупнейшего эксперимента АТЛАС на Большом Адронном коллайдере ЦЕРН, являясь координатором российских участников в этом эксперименте. A.M. Зайцев сочетает плодотворную научную работу с преподавательской деятельностью, являясь профессором МФТИ, где он читает курс лекций по физике элементарных частиц. Его преподавательская деятельность была отмечена грантом Международного научного фонда и званием Соросовского профессора... О том, что более всего занимает профессора А.М.Зайцева сегодня, рассказывает он сам: ... На сегодня ситуация сложилась таким образом, что только гармоничное сочетание исследований на У-70 и на зарубежных установках позволяет нашему коллективу жить полнокровной научной жизнью, получать достойные физические результаты, делать новую аппаратуру и с некоторым оптимизмом смотреть в будущее. Конечно, в каждом из направлений есть свои проблемы. Если практическая целесообразность участия в зарубежных экспериментах почти ни у кого, а особенно у участников, не вызывает сомнения, и от желающих поехать в Женеву нет отбоя, то в необходимости серьезного отношения к работе на У-70 приходится убеждать. Проблема здесь не столько в научном содержании проводимых на У-70 экспериментов - ряд из них выполняется на вполне достойном уровне и получает достойное признание, - сколько в оплате труда. Без радикального улучшения в этой сфере наш научный потенциал будет потерян навсегда».Здесь же рядом на странице - публикация покороче, того же свойства, но без фото, под названием «Профессору К.П. Мызникову - 70 лет» - с поздравлениями и добрыми пожеланиями на будущее, причём подписанная лично директором ИФВЭ академиком А.А. Логуновым. К великому сожалению, "будущее" оказалось не очень долгим, Кирилла Петровича уже много лет нет с нами... И ещё поздравительные тексты: - «Руководителю атомной отрасли Е.О. Адамову 60 лет» (стр. 1) - этот поздравительно-биографический текст тоже подписан академиком А.А. Логуновым, но выдержан он не в столь лирических тонах, как преддыдущий. Тут я замечу, что Евгению Олеговичу 28 апреля с.г. будет уже 80, а прошедшее двадцатилетие очень многое для него вместило. Вплоть до ареста в Швейцарии в 2005-м, экстрадиции, уголовного дела в России... Сейчас он - руководитель проекта "Прорыв", по созданию замкнутого ядерного цикла... - «С юбилеем!» - )стр. 2) - Веру Петровну Алееву не очень многословно, но душевно поздравили товарищи по работе (хотя и несколько запоздало). Подписано - "Коллектив бухгалтерии ИФВЭ и ОКП-204". Сейчас Вера Петровна на пенсии, но работает в городском выставочном зале... Возвращаясь на титульную страницу, отмечу наличие грустноватого поздравительного текста по случаю государственного праздника - Дня науки, написанного от имени редакции газеты. Видимо, не очень праздновалось тогда по сему поводу, да и уже в июне последовал указ президента Ельцина о переносе этого профессионального праздника на 8 февраля - в честь даты образования Российской Академии наук, которой тогда исполнилось 275 лет. Так и празднуем поныне... Здесь же можно видеть небольшой отчёт учёного секретаря Ю.Рябова о том, что «...18 марта этого года во время посещения ЦЕРНа директором ИФВЭ академиком А.А. Логуновым дипломы Почетного доктора наук ИФВЭ были вручены Х.Шопперу, Б.Койперу, Ж.-П.Строоту и Х.Ленгелеру», с предложением смотреть подробности фото на сайте ИФВЭ (на http://www.ihep.su/ihep/koi8/ihep28.htm). Увы, ныне адрес нерабочий - сожалению, многие страницы из истории ИФВЭ были просто потеряны в процессе "оптимизации" при директоре Н. Тюрине... Ещё один отчёт, но размером более полу-полосы, подготовил в выпуск активный в то время внештатный корреспондент Леонид Ширшов. Он побывал на ежегодной научной конференции по прикладной сверхпроводимости в Москве (ИСФТТ) и поделился своими впечатлениями в виде обзора докладов под общим названием "На пороге новых технологий" (стр. 8). Всё это было интересно, но - вне непосредственной тематики ИФВЭ. И в заключение - о печальном. Два коротких некролога по профсоюзной линии - в память о Тамаре Михайловне Сырутович и Николае Николаевиче Кудрявых. Возможно, кто-то вспомнит их добрым словом... Архивариус

Тридцать лет после запуска ускорителя ИФВЭСуббота, 16 Июня 2018 г. 17:42 (ссылка)